Мы уже не раз писали о том, какое внимание уделяется патриотическому воспитанию в Комаринской школе: прямо в коридоре размещена музейная экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне, где сами ученики проводят экскурсии.

Месяц назад мне в руки попала одна исследовательская работа, которая не могла остаться без внимания. Но непременно хотелось приурочить её выход к какому-нибудь значимому событию. И не нашлось лучше времени познакомить с ней вас, уважаемые читатели, чем накануне дня освобождения Брагина.

Хотя работа называется «Педагоги – уроженцы Белоруссии – участники Великой Отечественной войны», речь в ней идёт о наших земляках – воевавших учителях, уроженцах Комаринщины. Руководила сбором ценной информации учительница истории Комаринской школы Валентина Шульга.

Комбат радостно кричал: «Товарищи, война закончилась!»

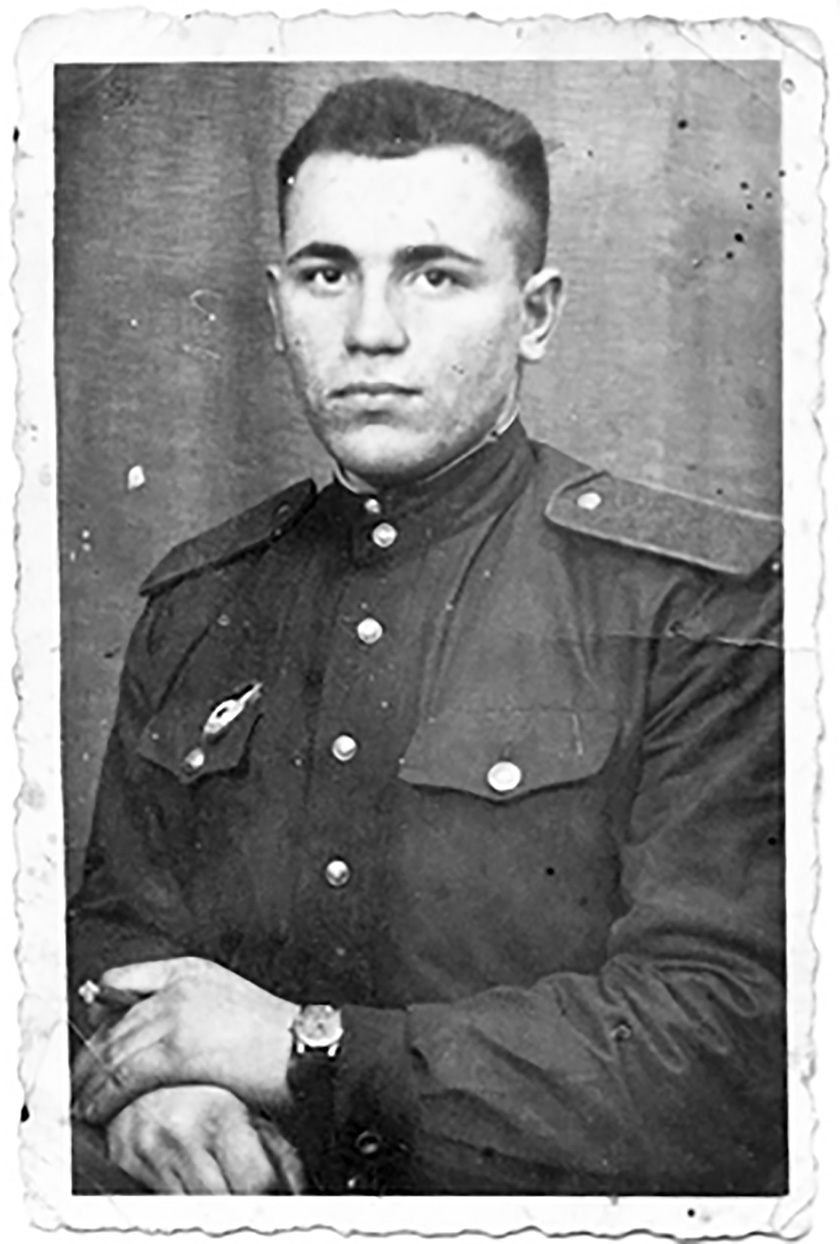

Родился Николай Андреевич Петрусевич 5 января 1926 года в деревне Карловка. До войны учился в Карловской начальной школе, затем окончил Комаринскую семилетку. Во время каникул работал в колхозе имени Карла Маркса и помогал родителям по хозяйству.

29 декабря 1943 года был призван в ряды Советской Армии. Воевал в составе III Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Белостока. После часть перебросили на юг в Польшу, под город Люблин, поэтому вошли в состав I Белорусского фронта, которым руководил Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Воевал в составе 33-й армии, 64-й Могилёвской стрелковой дивизии, в 433-м стрелковом полку.

Боевой путь прошёл через Минск и Белосток, Люблин и Варшаву. Участвовал в форсировании Вислы и взятии укреплённого плацдарма, освобождал город Познань.

Воевал и на территории самой Германии, принимал участие в штурме Берлина.

Из воспоминаний Николая Андреевича: «Когда подошли к территории фашистской Германии, нашей части было дано задание форсировать реку Одер и взять город Франкфурт-на-Одере. После 4-часовой артиллерийской подготовки под прикрытием дымовых шашек начали форсировать реку. В результате боёв мы овладели таким же плацдармом, но противник бросал все свои силы против нас. За день нам приходилось отражать по 11 танковых атак. Затем вышли к Франкфурту, где от нашего батальона осталось в траншее за 6 дней боёв всего 5 человек. Это было самое тяжёлое и трудное сражение для нашей части и лично для меня. Ибо нас осталось с командным составом и поварами 11 человек в батальоне»…

Воспоминания об одном из последних боёв перед Берлинской операцией: «Мы, наступая, не могли догнать противника. В результате приходилось проходить в полном боевом снаряжении по 100 км за сутки. Спали идя в колонне. Когда подошли к Берлину, наше командование подтянуло основные силы и стало пополнять запасы патронов на каждого солдата. Перед началом наступления на Берлин началась 6-часовая артиллерийская подготовка.

После артподготовки наши войска и в том числе часть, в которой я находился, пошли в наступление по всему фронту на штурм Берлина. Шли все роды войск. На танках были установлены мощные прожекторы. Они сыграли большую роль при прорыве переднего края противника. Одновременно по сигналу прожекторы были включены. Город настолько был освещён, что, казалось, он весь загорелся. И ни одна огневая точка, ни стационарные артиллерийские, миномётные установки противника не могли навести в цель свои оптические прицелы и сделать выстрел. Среди личного состава противника была посеяна паника, и мы к пяти часам утра вошли в предместье города. Завязался бой по улицам и кварталам.

Городской бой оказался гораздо сложнее, чем на открытой пересечённой местности. Трое суток гремели взрывы. Много бойцов погибло при форсировании канала, приближаясь к рейхстагу.

Первого мая к пяти часам вечера, подойдя к парку возле рейхстага, вместе с сослуживцами увидели на его куполе красное знамя той части, в которой был Егоров и Кантария. Был дан приказ о прекращении огня. Назавтра, построившись в колонном строю, по улице Берлина пошли по направлению к Потсдаму.

После взятия Потсдама мы двинулись к реке Шпрее, где встретились с войсками союзников».

Весть об окончании Великой Отечественной войны застала Николая Андреевича в Германии на реке Шпрее. «Встали утром, построились и подготовились к дальнейшему движению. Но вдруг подъехала легковая машина, комбат пошёл к ней, а затем, радостно подскочив, изо всех сил побежал к нам. Подняв руки, он кричал: «Товарищи, война закончилась!» Сначала мы думали, что это шутка, но потом по лицу командира батальона майора Рукавицина поняли, что это правда».

Партизанка и педагог

Феня Сергеевна Клименок родилась 8 июня 1925 года в деревне Нижние Жары. С 1932-го по 1939 год училась в Нижнежаровской семилетней школе. С 1939 года по июнь 1941-го — в Верхнежаровской средней. Окончила 9 классов. В декабре 1939 года вступила в комсомол.

В один из летних воскресных дней, 22 июня, она вместе с двоюродным братом пошла в Нижнежаровский сельский клуб. Много молодёжи собралось тогда там. Было весело. В ту ночь по радио к ним дошла страшная весть: началась война.

В августе 1941 года Феня Клименок с матерью эвакуировались, но в Сумской области, в 18-ти километрах от города Бахмач, попали в окружение немецкого десанта и вернулись обратно, в свою деревню. Отец уехал после них, а с ним – несколько человек из руководящего аппарата колхоза и района. Он работал в Саратовской области председателем колхоза до 1943 года. Потом ушёл на фронт. Возвратившись, до 1948 года работал председателем колхоза «Нижний Днепровец».

Из воспоминаний Фени Сергеевны: «В ноябре 1942 года в нашу деревню пришли разведчики партизанского соединения Ковпака. Я встретилась с ними в своём доме. Они просили собрать им продукты. От них я получила задание: написать на листочках сообщения Совинформбюро о событиях на фронте и распространить в деревне. По просьбе партизан я помогла им связаться с отрядами Таранущенки, Попудренки и других. Оказывала помощь в доставке раненых в безопасные места».

С бойцами отряда имени Чапаева Феня Клименок встретилась в деревне Скородное Гденьского сельского Совета. В первых числах января 1943 года фашисты схватили её и вместе с сельской молодёжью пытались отправить в Германию. Ей помог сбежать хозяин дома, в который пленных определили на ночлег. Мужчина был связан с партизанами.

Уйдя из своей деревни, девушка жила в деревне Скородное, потом – в Заглыбье (Чернобыльский район). Там она стала связной партизанского отряда имени Чапаева.

В первой половине мая 1943 года отряд присоединился к партизанскому соединению Ковпака. На второй день соединение вступило в бой с немцами.

Из воспоминаний: «Вечером командир отправил меня в штаб узнать обстановку, потому что бой перемещался ближе к Припяти. Там было соединение Ковпака. В штабе нашему отряду был дан приказ: следовать к Припяти. Там, у реки, я впервые увидела легендарного Сидора Ковпака, а также Вершигору и Бакарадзе — активных участников партизанского движения».

Проходил отряд по Ровенской области. Затем Ковпак со своим соединением ушёл в Карпаты, а остальных, в том числе и Феню Клименок, отправили на восток. Отряд попал в окружение. Было много раненых. С большой трудностью прорвали окружение и вышли на соединение с частями Красной Армии (между деревнями Чапаевкой и Гденем). С большими потерями смогли прорваться и выйти на соединение с частями Красной Армии.

Вскоре отряд расформировали: мужчины и медперсонал были включены в состав армейских частей, женщин отправили домой.

С января 1944 года Феня Сергеевна работала библиотекарем в своей деревне. В июле 1944 года была направлена на курсы старших пионервожатых при ЦК ЛКСМБ. Затем, с 1 сентября по 5 октября 1944 года, работала старшей пионервожатой в Гденьской школе.

По распоряжению ЦК ЛКСМБ была направлена в Пинскую область, город Столин (ныне Брестская область), где также работала старшей пионервожатой.

В 1945 году вернулась в Нижние Жары. Работала в Нижнежаровской школе учительницей начальных классов, русского языка и литературы, немецкого языка.

Училась в Мозырском педучилище, затем – в Нежинском пединституте имени Н.В. Гоголя, окончила Московские государственные курсы иностранных языков.

С января 1968 года по 1977-й работала заведующей Комаринским детским садом. А с 1977 года – учительницей немецкого языка в Комаринской средней школе.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941–1945», юбилейными медалями.

Феня Сергеевна оставила наказ школьникам:

«Учиться на «хорошо» и «отлично», быть дисциплинированными. Стать хорошими специалистами и трудиться честно, добросовестно на благо своей Родины. Любить свою Родину так, как мы её любили и любим. Бороться за мир на Земле».

Подготовила Ирина СТЫЧИНСКАЯ